爭議性與影響力十足的羅伯.嘉納與他的經典作《死鳥》

李道明

國立台北藝術大學電影創作研究所副教授

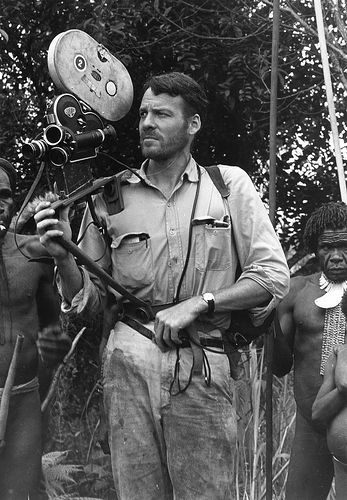

《死鳥》(Dead Birds)是著名的民族誌電影創作者羅伯.嘉納(Robert Gardner)於1961年在新幾內亞高地拍攝大山谷丹尼族(the Grand Valley Dani)所完成的一部在民族誌電影發展歷史過程中較早期的經典作品。嘉納曾受過人類學的學術薰陶,並自1950年代起有過拍攝及剪輯民族誌紀錄影片的經驗。

1960年,荷屬新幾內亞的土著事務局局長於到美國試圖引發美國人類學者的興趣,鼓勵他們到新幾內亞進行人類學田野工作。當時新幾內亞高地的丹尼族雖然不是未曾與西方文明接觸過的原住民族,但是卻依舊過著以石器為主要工具(但也會使用一些金屬工具)的生活,同時部落與部落間仍然經常彼此用矛與箭為武器進行儀式性的戰爭。人類學家與民族誌電影製作者對於能親眼看到或拍攝到原始石器時代的生活方式自是不會輕易放過這樣的機會。羅伯.嘉納於是就組織了一個由電影製作者與人類學家、博物學家等人共同組成的「哈佛皮巴蒂遠征隊」(Harvard Peabody Expedition),到新幾內亞這樣一個極具挑戰性的文化環境去進行研究與拍攝。

在《死鳥》(Dead Birds)出現之前,西方其實並沒有幾部民族誌電影存在;其中最有名的便是佛萊赫提從《北方的南努克》(Nanook of the North) (1922)開始所樹立的一種模式──也就是以一兩個人物為影片拍攝重心,鏡頭透過關注這些人物的冒險歷程,從而呈現其所屬族群的文化狀態。後來約翰.馬歇爾也是以同樣模式完成早期另一部民族誌的經典作品《獵人》(The Hunters)。約翰.馬歇爾與家人於1951年遠赴非洲南部喀拉哈里沙漠研究芎瓦西族(Ju/’hoansi)的生活與文化。他拍攝了大量的影片,並在1958年完成其系列紀錄片中的第一部影片《獵人》(The Hunters)。這部片是以四名芎瓦西男子捕獵長頸鹿的經過為題材。羅伯.嘉納當年也參與了《獵人》(The Hunters)的剪輯工作,相信對後來他創作《死鳥》(Dead Birds)時,在形式上受到了一定程度的影響。

因為當嘉納一行人抵達新幾內亞拍攝現場後,首先做的第一件事就是物色主要拍攝對象,結果找到了男子葦亞(戰士)與男童普阿(養豬童)。嘉納花了很長的時間去與這兩位人物及其家人建立關係,了解他們的日常生活。影片就以這兩個人的日常生活為主軸,中間插入戰爭和其他儀式。片名「死鳥」是取自丹尼族的神話傳說。據說有一隻鳥和一條蛇互相打賭,到底人會像鳥一樣會死,或是像蛇一樣可以藉由蛻皮而永生不死;結果鳥贏了。從此之後,所有的人就像鳥一樣,一定會死。而丹尼族人就是用「死鳥」或「死人」來稱呼部落戰爭的戰利品。《死鳥》(Dead Birds)中的事件都是按照事件當時發生的現況紀錄下來。嘉納一行人在大山谷的5個月期間,有一天當部落正在舉行一場wam kanekhe的儀式時,一群小孩冒險跑到附近沒人看守的河裡戲水,結果被敵對的部落襲擊,導致一名小孩陣亡。在部落為小孩辦完喪事後不久,部落的人就殺了一個敵人來報仇,因而讓整個部落得以暫時免除惡靈的威脅。

嘉納一行人雖然頂著哈佛大學的光環,但其實是邊拍攝影片邊進行民族誌調查。包括同行的人類學研究生卡爾‧海德(Karl G. Heider)與博物學者彼德.馬蒂生(Peter Matthiessen)在內,大家事前其實並不很了解丹尼族的文化。遠征隊的各個成員白天分頭去進行觀察研究,到了晚餐時再相聚互換訊息或看法。當嘉納拍攝儀式或戰鬥事件時,其他遠征隊成員也會在場,但都盡量避免被攝影機拍到。儘管嘉納也曾考慮把人類學家在丹尼族進行田野的情狀記錄下來,當作影片的序或跋,但後來還是決定不這樣做,讓這部片因而少了「反身性」的可能性,殊為可惜。

《死鳥》(Dead Birds)片中有一場10分鐘長的小孩的葬禮。按照丹尼族的風俗,死於敵人手下的人的葬禮必須舉辦「鮮血」儀式。因此數以百計的村人聚集在一起,展示並彼此交換大量的豬、漁網、珠貝,以撫慰鬼魂(尤其是亡靈)。從影片中,我們看到人群聚集,有人在分配珠貝等物件,有人在整理屍體、焚燒柴堆,然後舉行儀式以解脫亡靈讓祂離開部落移往森林。由於影片製作組當時並不太了解丹尼族的文化,因此把重心擺在死亡與儀式本身的感情層面上。影片的影像與聲音都在強調哀悼與悲傷的情緒,尤其是參與葬禮的個別人物的表情。但是人類學家海德後來發現,這場舉行了一整天的葬禮,其實更重要的是參與者彼此間的各種互動行為──互相打招呼、交換禮物、彼此八卦、討論如何分配祭品等。在進行每種互動行為時,丹尼族人都會表達出應有的的各種適當的感情出來。因此,如果要比較正確地呈現民族誌的知識,這部影片其實應該把焦點擺在丹尼族人彼此間細緻的互動與微妙的感情變化上。當然,《死鳥》(Dead Birds)在有關葬禮的基本的民族誌事實(包括經濟交換行為、象徵、鬼魂信仰等)上並未犯錯;而這些,其實也正是50年代人類學在學院訓練上所著重的研究方向。隨著互動理論開始受到人類學界的重視,以及人類學愈來愈關心情緒行為,今天如果嘉納再去拍攝《死鳥》這樣的題材,相信一定會有不同的表現方式。

《死鳥》(Dead Birds)這部1961年拍攝的影片,剛好在電影攝影與錄音設備正在產生大變革的時點上。由於攝影機可以長拍,使得這部影片與當時正在出現的「真實電影」紀錄片一樣,具有現代紀錄片的味道。羅伯.嘉納使用了有400呎片盒的Arriflex 16毫米攝影機來拍攝,身背自製的電池,讓他一次可以連續拍攝12分鐘而不必停機換片盒。拿今天數位攝影機可以一次連拍2小時以上的情況來對照,這不但不是優點,反而是個極大的拍片障礙。但大家要知道,在1960年以前,大多數電影攝影機每個鏡頭一次至多只能拍攝不到3分鐘,以致於每個鏡頭都很短,想進行長時間跟拍根本是天方夜譚。因此《死鳥》(Dead Birds)在民族誌電影史上可說是樹立了一個里程碑。可惜的是,在錄音方面,嘉納當時還無法進行同步錄音,因此錄音師麥可.洛克菲勒(是的!他正是後來在新幾內亞南部調查Asmat族時失蹤的那位前美國副總統尼爾生.洛克菲勒的么子)只得去錄一些將來在剪輯時可以設法模擬同步使用的聲音。而為了建構影片的整體敘事結構,嘉納也利用大量描述性的旁白來協助架構一個包含開場、衝突、上升的發展、反向發展、高潮、收尾等古典戲劇發展線的結構。但《死鳥》(Dead Birds)最常被詬病的也正是它使用旁白的方式,以及用戲劇結構去呈現丹尼族的文化。嘉納會使用現在進行式的旁白去告訴觀眾一些影片中人物內心的想法,以及丹尼族對死亡所懷抱的一些深具哲理的思想。

有很多人類學家針對這些地方對他提出過嚴厲的批評,其中最為嚴厲的是像克萊格.米希樂(Craig Mishler)所說的:「《死鳥》(Dead Birds)已經被太多細緻的虛構出來的矯情和藝術裝飾品加油添醋,以致於失去了它做為一項社會科學文件的絕大多數的用途了。」不過,大衛.馬杜格卻認為嘉納在《死鳥》(Dead Birds)中其實並不完全只(旨)在呈現丹尼族人的主觀經驗,反而更重要的是想藉由影片去呈現人類所緊急面對的一些議題。例如《死鳥》(Dead Birds)中的儀式性戰爭,是想藉由觀者在對那些別的社會的人產生認同的過程中,可以用不同的角度去思考戰爭這個議題。因此,嘉納把丹尼族對死亡或暴力的看法予以哲理化、玄學化。而達成此種哲理化的一種方式,就是採用神話這種文學傳統來詮釋丹尼族人的經驗。所以嘉納在《死鳥》(Dead Birds)中採用了一些古語或甚至是含詩韻的旁白來解釋丹尼族人的內心思想。馬杜格認為嘉納採用現在進行式的旁白,其實正好提供了一種傳說的氛圍與神話的隱喻效果,以及一種更為親密的感覺。例如:「這個景象每次都讓他感覺愉悅,即便在他心繫敵人的進攻計畫之時。」馬杜格認為嘉納用文學傳統來詮釋丹尼人的經驗是一種電影創作者跨界的作法,但卻是人類學家通常不會去做的;而在《死鳥》(Dead Birds)出現30多年後,嘉納當年的做法在今天各種實驗性手法大行其道的環境中,應該可以做得更具有說服力。總之,馬杜格認為嘉納的《死鳥》(Dead Birds)在民族誌電影發展歷程上至少有幾個值得注意的地方:(1)嘉納使用丹尼族神話代表了民族誌電影開始試圖運用文字素材去解釋人類的行為;(2)嘉納在《死鳥》的做法也恰好符合一些人類學家想利用別的社會的經驗反過來對自己的社會進行文化批評。

在《死鳥》(Dead Birds)接近完成 的時候,羅伯.嘉納把他的「電影研究中心」(Film Study Center)從皮巴蒂博物館遷移到哈佛大學新成立的「視覺藝術中心」,從事民族誌電影的教育訓練與製作工作。可惜的是,「電影研究中心」始終未能和哈佛大學的人類學學系建立合作關係,以致兩者共同發展民族誌電影理論與實務的夢想終究無法實現。嘉納因此開始其他的民族誌電影製作計畫,拍攝對象包括非洲遊牧民族、印度人、哥倫比亞原住民等。而這些作品越來越捨棄旁白,直接訴諸影像。他的電影儘管有寫實的外貌,甚至有的還採用民族誌電影的形式,但其實骨子裡是十足的反寫實,反而較接近象徵主義。他拍攝別的文化,卻不願像一般人類學家那樣去「負責任地」解釋這些文化。由於他的電影非常受歡迎,看過的人非常多,因此西方人類學界一直把他視為一位極具影響力卻又爭議性十足的重量級人物。而他的電影所引發的各種議題,也會一直持續被討論、被爭辯。

參考資料

Devereaux, Leslie and Hillman, Roger, ed. (1995). Fields of Vision: Essays in Film Studies, Visual Anthropology, and Photography. Berkeley: University of California Press.

Heider, Karl G. (1976). Ethnographic Film. Austin: University of Texas Press.

Heider, Karl G. (2004). Seeing Anthropology: Cultural Anthropology through Film (Third Edition). Boston: Pearson Education.

Loizos, Peter (1993). Innovation in ethnographic film: From innocence to self-consciousness, 1955-1985. Chicago: The University of Chicago Press.

MacDougall, David (1998). Transcultural Cinema. Princeton: Princeton University Press.